A questão do momento ideal para a iniciação formal da alfabetização é um tema central na pedagogia. Uma abordagem que prioriza o desenvolvimento integral da criança defende que este processo seja sedimentado nos primeiros anos do Ensino Fundamental, e não na Educação Infantil. Esta perspectiva, alinhada com contribuições fundamentais da psicologia do desenvolvimento, como as de Jean Piaget, entende que a pressa em alfabetizar pode, paradoxalmente, resultar em uma aprendizagem superficial e mecânica, em detrimento de uma relação orgânica e significativa com a linguagem escrita.

A teoria dos estágios de desenvolvimento de Piaget oferece uma base sólida para compreender por que a imersão nas funções sócio-comunicativas da linguagem na Educação Infantil (período predominantemente pré-operatório) é mais benéfica do que a formalização precoce. No estágio pré-operatório (aproximadamente dos 2 aos 7 anos), a criança é egocêntrica e opera por meio de representações simbólicas, como o brincar de faz de conta, o desenho e a linguagem oral. No entanto, sua capacidade de abstração lógica ainda está em construção. A escrita alfabética é, em sua essência, uma abstração complexa: um signo linguístico. Ela exige que a criança compreenda que um símbolo gráfico (a letra) representa um som da fala (fonema), que, por sua vez, se combina com outros para formar palavras que simbolizam objetos, ações e ideias do mundo real. Esta operação mental de dupla abstração – do som para a letra e da letra para o significado – é um desafio cognitivo considerável para uma mente pré-operatória.

Forçar a aquisição desta habilidade abstrata antes que a criança tenha amadurecido as estruturas cognitivas necessárias – o que Piaget chamaria de entrada no estágio operatório-concreto – é pular etapas cruciais. Pode-se até conseguir, através de repetição e condicionamento, que uma criança do jardim de infância decodifique palavras e até leia frases simples. No entanto, este aprendizado frequentemente se assemelha mais a um truque memorizado do que a uma ferramenta de pensamento internalizada. A criança decodifica sem necessariamente construir significado pleno, escreve sem se expressar autenticamente. É um uso menos orgânico da linguagem, focado na forma e não na função.

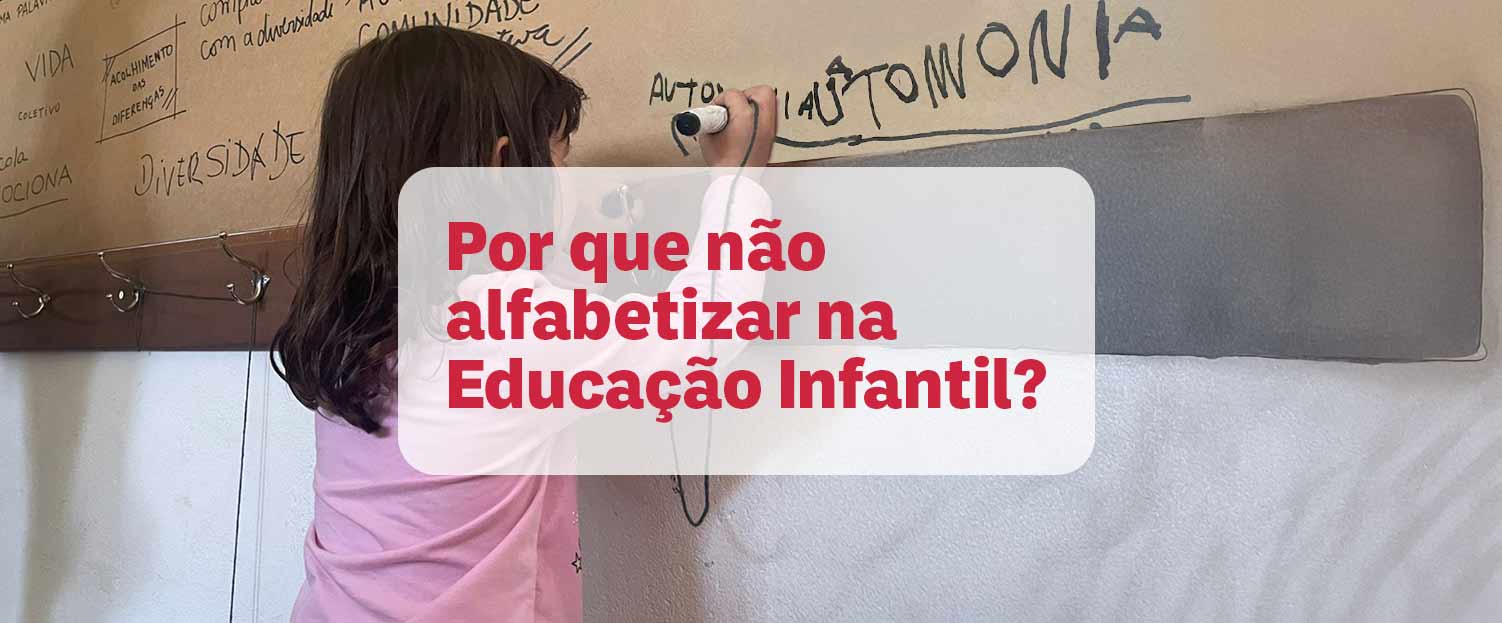

Antes de se preocupar com a formalização escrita, é primordial que a criança experiencie a linguagem. Isso significa ouvir e contar muitas histórias, que são os alicerces da imaginação, do vocabulário e da compreensão de estruturas narrativas. Significa brincar com as palavras, com rimas e parlendas, desenvolvendo a consciência fonológica de maneira lúdica e natural. Significa usar a linguagem oral para resolver conflitos, expressar desejos e interagir com o mundo social que a rodeia. Neste processo rico e vivo, a criança, por si só, começa a formular hipóteses sobre a escrita: rabisca e diz que escreveu seu nome, tenta “ler” um rótulo de embalagem, pergunta por que uma letra está em uma palavra. Estas hipóteses são manifestações preciosas de um pensamento ativo tentando decifrar o sistema, e são a base para uma alfabetização posteriormente mais significativa e duradoura.

Antes de aprender a ler e escrever, a criança precisa treinar equilíbrio, lateralidade, ritmo, memória, reconhecimento de sons de fonemas por meio de canções, parlendas, trava línguas que fazem com que a criança vivencie de forma muito intrìnseca e concreta a experiência da linguagem.Numa escola como o Viver, não é raro recebermos crianças no ensino fundamental que escrevem palavras mas não compreendem os processos anteriores que embasam esta construção. Para estas, a solução é voltar a trabalhar aquilo que é apreendido na educação infantil e que não é menos do que a base sobre a qual a criança vai construir todo seu processo de aprendizagem.

Mais do que isto, a maneira como construímos nossa relação com a língua está intrinsecamente ligada à qualidade e flexibilidade do nosso pensamento. Como organizamos nosso pensamento majoritariamente em formato de linguagem, uma aquisição mecânica da escrita pode resultar em um pensamento mais rígido e menos criativo. Por outro lado, uma alfabetização que nasce de uma base sólida de significação, que foi precedida por uma imersão no universo da linguagem em sua função social, tende a formar indivíduos que veem na escrita não apenas uma técnica, mas um instrumento poderoso de reflexão, crítica, criação e conexão com o mundo.

É importante ressaltar que esta visão está em sintonia com as diretrizes nacionais. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Brasil, de fato, não preconiza a alfabetização na Educação Infantil. Seu objetivo para esta etapa é o desenvolvimento de competências relacionadas à oralidade, à leitura de mundo e ao convívio social. A BNCC estabelece a alfabetização como um processo a ser apreendido até o 2º ano do Ensino Fundamental e sedimentado no 3º, reconhecendo assim a importância de um período de amadurecimento e preparação. Isso não significa negar a capacidade das crianças, mas sim respeitar seu desenvolvimento para garantir que todas, ao final do processo, tenham aprendido a ler e escrever com profundidade, significado e prazer, e não por mero condicionamento.

Marina Pontieri

Professora/Coordenação Educação Infantil